sexta-feira, setembro 22, 2006

AS PALAVRAS DIZEM AS COISAS

ESBOÇO PARA UMA POESIA INICIAL

quinta-feira, setembro 21, 2006

ESBOÇO PARA UMA POESIA INICIAL

segunda-feira, setembro 18, 2006

COMPRAZIMENTO DO VER

Margarida Cepêda: «Efêmero e Permanente»

Margarida Cepêda: «Efêmero e Permanente»AS VOZES ENGANADORAS OU A RELIGIÃO DA MENTIRA

Öyvind Fahlström

Öyvind Fahlströmdomingo, setembro 17, 2006

AS DIFÍCEIS ESPERANÇAS DO «SOL»

sexta-feira, setembro 15, 2006

UM HOMEM DE REFERÊNCIA, HOMENAGEM NO LIMITE

quinta-feira, setembro 07, 2006

terça-feira, setembro 05, 2006

A MÃO DE FERRO

Percebi tarde o desamparo

de haver esquecido em casa

esse entrave,

segredo para cada retorno

ao esconderijo

de todas as urgências.

que substitui a mão de ferro

e o seu batimento

por cada volta de quem chega

ao lugar multiplicável,

entre o sofá e a sua negação.

Eu sabia o que significa

ficar preso na rua,

sob a luz crua,

impedido sem prazo

de refazer o esconderijo

onde inventamos

o encantamento

de quando nos entregamos,

descalçando os sapatos,

ao prazer morno da lassidão

e às memórias

de todas as histórias inteiramente lá fora.

Cá fora estou,

horas a fio, enfim,

que o dia levou tempo para o entardecer

a fim da noite tecer

e as luzes dos outros tardiamente,

pobre gente em todo o caso chegando a casa,

contempoprânea da última viagem

do último eléctrico rangente, atroador e plangente.

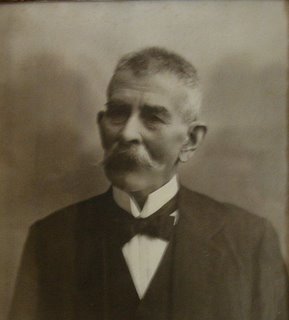

Comecei então a atravessar a cidade com o fim de alcançar a casa de meu avô.

Uma noite de sono em caridade.

A mão de ferro da porta dele é velha, pintada de prata e ainda grata no seu bater já espalmado, de lata.

E agora a mão de carne empurra o ferro da mão prateada, quase sem tinta e amolgada,

barulho inquietante, parece enorne no silêncio restante.

Se o avô morreu não sei, nem sei se o levaram para qualquer outro lugar ou fim.

Sei, isso sim, que me tornei de súbito vagabundo, neste compacto cimento do mundo.

Sem-abrigo, impensavelmente antigo, enrolado sob a mão de ferro pendurada:

Espécie de vida amargurada

e os meus olhos a sangrar mais tarde já no emergir da madrugada.