sexta-feira, dezembro 31, 2010

GOSTO CEGO DA MODA OU LENDA DE AUSCHWITZ?

quinta-feira, dezembro 23, 2010

LUTAS E ERROS NATURAIS GRITAM MAIS MORTES

A Europa, após uma história onde grandes tragédias se produziram, gerando milhões de mortos e milhares de derrocadas do património construido, Dresden só ruínas e silencios no limite, foi reconstruída no século em que, por duas vezes, esteve à beira do abismo ou do suicídio. Foi no século passado, século XX, estranhamente uma das épocas em que as revoluções industriais e as descobertas tecnológicas chegaram mais longe, tendo o homem aflorado o vazio do espaço cósmico e viajado, várias vezes, até à Lua, que o homem pareceu capaz de representar o futuro e anunciar a utopia das emigrações entre mundos. Mas essa Europa, trazendo consigo a memória da reconstrução e os efeitos de novos arranjos sociais, entre a defesa de direitos naturais e a concepção de novas estruturas sócio-políticas, chegou ao século XXI como uma grande instalação comunitária, na perspectiva de criar um outro espaço de poder, dotado de moeda única, congregando a adesão de dezenas de países em torno do que parecia ser a coroação de uma ideia solidária, de uma partilha do bem estar e da gestão de recursos entre todos, reguladamente, respeitosamente, segundo tratados que evoluiram de fase em fase, até ao último nesta data, o tratado de Lisboa. A breve trecho, apesar da entrega de fundos aos países menos evoluídos, tendo em conta a consolidação de meios de produção e atributos circulando livremente nas trocas de todos os tipos, algo de demasiado coordenado, calibrado, cotado, entre limites disto e daquilo sem um verdadeiro aprofundamendo das virtualidades de cada região, história, cultura, criação de bens e processos de trabalho na qualidade, começou por ensombrar uma visão menos burocrática das coisas, alargou-se insidiosamente por sinais da ordem das tecnocracias. As regras vieram desabar um pouco por toda a parte, abstractamente ditadas de Bruxelas, coração da agora chamada União Europeia. A arquitectura de minúcias começou a obstruir países periféricos, como a Grécia, a Espanha, Portugal, a Irlanda enfim, com sintomas de que a pulverização económica e os desastres financeiros à escala planetária fazem parte de contaminações absurdas e de uma espécie de super-máfia que tudo pode influenciar, tudo pode distorcer, tudo pode infectar até um novo abismo cuja fractura absorvente é preciso a todo o custo evitar, invertendo as seduções que a uma espécie apocalipse vão conduzindo, sendo geradas pelos sistemas económicos enfeudados à volúpia do crescimento, da riqueza, do endividamento, de tudo, enfim, cuja natureza deveria ter sido sonhada ao contrário.

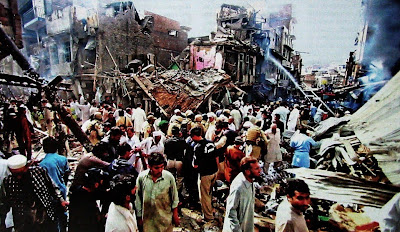

Se a imagem aqui reproduzida traduz um dos maiores desastres naturais, entre muitos outros que o próprio homem tem ajudado a convocar, outras vão surgindo, entre a fúria dos elementos e a disputa dos homens em torno de novos poderes e de novas grandezas um dia abaladas como o foram as Torres Gémeas ou a imensa fraude financeira expedida por Wall Street. A América vergou os joelhos, a esperança tão bem traduzida por Obama foi confrontada com todos os desesperos emergentes. Na Europa também, e pelos mesmos pecados, enquanto os maiores operadores da especulação de valores monetários se crisparam contra o euro, através das maiores fragilidades e poupando o poder nuclear que representam a Alemanha, a França, a Inglaterra. As assimetrias abriram fendas por todos os lados, o cataclismo lembra os outros, os naturais, que tantos milhões de mortos fizeram. Com uma orientação destas, assombrando as soberanias nacionais, os tecnocratas de Bruxelas, economistas sobretudo, não vão longe. As uniformidades que vergam regiões, países pequenos mas antigos e de culturas profundas, a um quadro sem metas proporcionais, são traçados que rasgam no mundo as maiores e mais perigosas assimetrias.

sexta-feira, dezembro 17, 2010

OUT OF CONTEXT - FOR PINA | ALAIN PLATEL

Trata-se de uma peça grandiosa, onde o corpo refloresce a cada instante, composição cénica que nos mobiliza intensamente o olhar: algo que parece surgir-nos pela primeira vez, em estado de absoluta recepção: OUT OF CONTEXT-FOR PINA. É, de facto, um decisivo encontro cheio de reencontros e por eles as marcas de Pina Bausch. Ela dizia que a liberdade característica do seu movimento vinha do imenso trabalho que nele colocava. Esta ideia é, porventura, uma linha convocada para a peça aqui referida.

CARLOS PINTO COELHO, COMO FALAR DE CULTURA

domingo, novembro 28, 2010

PERFORMANCE DOS MASSACRES CIRCUNSTANCIAIS

UM ACIDENTE DE CAMPANHA, ROSTO DE PAPEL

quarta-feira, novembro 24, 2010

PARA O IMAGINÁRIO DE JOANA VASCONCELOS

Muito espantados andam os portugueses medianamente cultos com uma jovem artista plástica portuguesa, Joana Vasconcelos. Porque se trata, na verdade, de alguém que, em poucos anos, explorando um imaginário rico e bizarro, usando adereços industriais, tampões, pentes e outros objectos/materiais desse tipo, constrói (com uma autêntica indústria caseira) faustosas peças que competem com o sonho jurácico, lustres de tampões, piscinas com a forma das nossas fronteiras, sapatos de salto alto e revestidos por tampas de panela, qualquer coisa do tamanho de um automóvel.

Muito espantados andam os portugueses medianamente cultos com uma jovem artista plástica portuguesa, Joana Vasconcelos. Porque se trata, na verdade, de alguém que, em poucos anos, explorando um imaginário rico e bizarro, usando adereços industriais, tampões, pentes e outros objectos/materiais desse tipo, constrói (com uma autêntica indústria caseira) faustosas peças que competem com o sonho jurácico, lustres de tampões, piscinas com a forma das nossas fronteiras, sapatos de salto alto e revestidos por tampas de panela, qualquer coisa do tamanho de um automóvel.

quarta-feira, novembro 10, 2010

DOIS ESCRITORES LUSÓFONOS BEM DIFERENTES

UM PENSADOR ANGOLANO

Ruy Duarte de Carvalho

quarta-feira, novembro 03, 2010

DIA DE NASCER E DE MORRER: CARLOS AMADO

segunda-feira, novembro 01, 2010

O BELO ENGANO EM MISTÉRIOS DE LISBOA

Para ver cinema hoje, em Portugal e em português, é preciso fazer um seguro contra todos os percalços, surdez, publicidade, claustrofobia, além de ganhar um elevado sentido de precaução acerca do que os críticos ou colunistas de circunstância dizem das obras (nacionais) tão pouco distribuídas, sequestradas pelos monopólios da respectiva indústria de comprar para reter e censurar. Alguns filmes de autores portugueses, sem contar com Manuel de Oliveira, «emigram» logo que nascem, vendidos ao estrangeiro e mercantilizados através de prémios, pequenos prémios e citações autenticadas das agências internacionais. Quanto à opinião dos nossos opinidadores, tal é a sua vanidade contraditória, deve ser comparada com a obra de António Areal, «Dramática História de um Ovo» estrelado. A partir das duas estrelas, comecemos a desconfiar, a fritura pode estar contaminada pelos francesismos de outrora. No caso das duas estrelas, devemos pedir estudos de opinião a verdadeiros conhecedores, obscuros cidadãos que ainda gostam de Ucello e veneram Tarkoski ou Orson Wells. Mas tais criaturas são referências obsoletas, dirão outras criaturas que bebem Coca-cola. O pior é que, tanto no cinema como na literatura ou na pintura, não podemos alienar esses exemplos. Ninguém se lembra de riscar a azul Tolstoi nem de retirar da história do cinema um Eisenstein. Depois é preciso saber que o cinema é uma arte autónoma e capaz das mais completas sínteses pelos meios que opera: da luz à cor, do claro-escuro à profundidade de campo, do movimento ao ritmo e à cadência quase quotidiana da urdidura a que se chama montagem, do ponto de vista em termos de percepção ao ponto de vista enquanto conceito sobre o visível, entre evidências e significativas obscuridades, tudo isso, aliás, em apresentação do espaço e do tempo, sob sonoridades do real, na voz e nos murmúrios, na tradução de ventos ou brisas, por vezes acelerando as emoções produzidas com o adequado recurso à música, sem esquecer que muitas vezes reiventa a pintura, a fotografia, as dores e as alegrias das mais empenhadas captações das guernicas eternizadas pela história, viagem dos povos, carnificinas e outras temáticas do mundo e da vida, a espera juvenil de um amor ou essa «luz de inverno» que antecede a morte.

Vejamos o belo engano do filme «Mistérios de Lisboa», obra em dois grandos actos, homóloga daquele livro de Camilo Castelo Branco e realizada faustosamente por Raoul Ruiz. Pode ler-se Camilo como se viajássemos por um folhetim do século XIX, embora o escritor tenha a potencialidade de abertura à palavra e se empenhe na criação de atmosferas que o tempo absorvia como nas antecipações das dores românticas impossíveis. Manuel Halpern, no JL, chama a nossa atenção, a propósito daquele filme, para as «novelas publicadas em jornais, cheias de intrigas, histórias de faca e alguidar, escândalos, paixões assolapadas, crimes e tragédias», traçando pouco depois uma ligação de modo/moda à obra «Mistérios de Paris», de Eugene Sue, e voltando a Raoul, importante realizador europeu de origem chilena, cuja carreira tem melhores recortes e profundidade. Em todo o caso, saudando o esforço do produtor Paulo Branco, Halpern aponta ( e é consistente no que diz) que «nunca se viu nada assim no cinema português. Uma irrepreensível reconstituição de época com 266 minutos, uma notável competência técnica, um elenco extenso, um guarda-roupa apurado, um grande realizador estrangeiro.» Infelizmente, a grandeza física do filme não basta para resolver o problema apontado por Raoul: o livro parece quase lido na íntegra, pedra sobre pedra, e o filme desgasta-se quanto mais o tenta. A primeira parte seria fácil de finalizar e teria uma coerência formal quase completa. Na segundo parte, e é bom dizê-lo, a linha formal altera-se, a ideia de folhetim dilata-se, o medonho comprimento de cada coisa descrita e redita pela imagem, tudo falado em francês (aliás bem) não passa afinal de um outro filme, aceno ao mercado internacional e porventura a tentativa de premiar os altos favores da produção. Há certas áreas de mais incisiva qualidade: a excelente fotografia, acenando à pintura e ao profundo sentido dos espaços naturais ou arquitectónicos, tratada através de uma luz lendária, de um efeito de distância, acolhendo de forma notória a composição dos elementos do plano, personagens, adereços, sombra/luz, legibilidade.

A regência dos planos é um dos mais brilhantes aspectos da realização da obra: a câmara é um dos fortes factores da realização conceptual do filme, ela inventa prodigiosos olhares de grande amplitude de concentração, abarcando sinais determinantes sobre o que vai acontecer; começa a rodar circularmente em travelling e circunda a cena e as falas, permitindo desvendamentos invulgares do próprio significado romanesco, tanto do lugar como do clima intimista de certas retomas. E tudo continua a resolver-se dessa forma, não bem por panorâmicas, mas quase sempre por travellings -- em frente, atrás, para cima e na perpendicular, entre contrapontos dos planos picados, cuja zona próxima se povoa de entidades ou presenças objectuais desfocadas, através das quais se descortinam (em pleno foco) coisas e certa gente. Tudo isto segundo uma geometria clássica, dentro de alguma virtude renascentista, ou ligada aos roteiros em espiral, de expressão frondosa mas contida. Este método de encenação entre planos, cenas, sequências, incluindo a colagem, o ir e vir de quem vê e significa, passa por um constante distaciamento quanto aos quadros vivos do que está acontecendo, chega ao plano médio e fixa-se, nunca chega verdadeiramente ao enquadramento muito aproximado de coisas e sobretudo rostos. O espectador é assim conduzido a fluir sempre, mas como quem espreita diversas cenas, nas quais figuram pessoas que nunca consegue conhecer verdadeiramente. É um critério em ordem à homogeneidade, não uma virtude, em especial quando a dor transforma a alma e a face de gente suspensa do destino.

O som: a banda sonora referente à música acompanha, por vezes como nos momentos do grande cinema, a maior parte de tudo o que é preciso fazer pulsar, novamente em murmúrio, outra vez carregando a densidade dos próprios movimentos de câmara. Muitas cenas passadas nos salões da aristocracia emplumada e fútil, beneficiando (ou não) do olho sempre a circular, espectador voyant, que acompanha o que de facto ganha visbilidade, tudo parece acontecer no silêncio em redor, além dos poucos que falam, explíctos de intriga e devaneio: o tal silêncio em redor é cumplíce do «segredo», sublinha o «mistério», facto relevante da forma escolhida por Ruiz e que talvez falhe frequentemente pelo não tratamento do meio tom contra um rumor indistindo na sala.

Actores: é um caso particularmente interessante, não porque tudo esteja bem entrosado em correntes de frases ou falas, mas porque as marcas das personagens, no plano representativo da fala, dependem de uma identidade que parece inalterável, de uma pronúncia quase a roçar a voz branca. Porque tudo acontece além e não aqui, perto de nós, naturalmente. Se os personagens sofrem mutações de enredo, em termos de redenção, digamos assim, isso é história trabalhada a meio do corredor ou junto a porta inacessível de um salão, sob o peso grave de altas pinturas murais. São opções que têm um sentido formal e estético, uma significação própria, tudo apurado com extrema competência. Mas se a competência exceder o lado plausível de um sorriso ou de um rosto em lágrimas, a questão pode dar que pensar. E no belo filme de Ruiz dá, com toda a certeza, nem sempre numa roda de consensos. Seja como for, notável é o trabalho de Adriano Luz (padre Dinis no filme). Os actores acertam na meia tinta da atmosfera descarregada à sua volta, deslizam numa obediência ao mesmo fado que também trabalha a metamorfose, o dos personagens que se refazem em diferentes fatos/factos, tendo por isso o encargo mais difícil, uma estranha riqueza interior, um lado de inverosimilhança que teria sido bom ter sido mais espreitado em toda a obra, mesmo correndo ao lado ou para além de Camilo.

Off: o recurso à voz off era quase inevitável numa opção destas. E não é bom nem acontece para bem do filme, embora possa recobrir a narrativa de tanto caso. Esta solução, assaz muitas vezes a arranhar o pefil das coisas e das pessoas, poderá ser útil ao folhetim, não é com certeza tão harmónica como o entendimento da sonoridade musical da paisagem.

Segunda parte: é um delírio de estradas coladas umas às outras, bem desenhado na sua própria monotonia, encostado a uma câmara menos versátil e todo oferecido a algum mecenas francês. São actores portuguseses, com excepções curtas, que se encarregam (bem) deste fardo que acrescenta desnecessariamente mais duas horas e meia às duas da primeira parte. Não me apetece comentar. Gostava de ver Raoul Ruiz, com tão pouco dinheiro como Fernando Lopes, inventar um filme a partir da obra literária «Uma Abela na Chuva».

Adriano Luz e Maria João Bastos

sábado, outubro 16, 2010

OS HOMENS QUE DISPENSARAM SER HERÓIS

No Expresso de hoje, 16 de Outubro, Miguel Sousa Tavares escreve sobre os resgatados mineiros do Chile:

ARTE COMO ESTATUTO SOCIAL E VERTIGEM

domingo, outubro 10, 2010

BREVE, A MORTE, ENTRE O LUGAR E O TEMPO

quinta-feira, outubro 07, 2010

REPÚBLICA PORTUGUESA, CEM ANOS E DOIS DIAS

a hora dos revolucionários

a hora dos revolucionáriosLê-se e não e acredita, parece quase uma opereta um uma performance amadorística, não contando com a instabilidade posterior, entre grandes sonhos para um país novo e a derrocada já anunciada a montante, no estertor da monarquia. E depois parece um guião para o 25 de Abril, esse dia morno em que os carros de combate de Salgueiro Maia «acantonaram» no Terreiro do Passo. Houve a Junta de Salvação Nacional e também uma Assembleia Constituinte para redigir outra Lei Fundamental, agora já em começo de roptura numa crize mal explicada e mal gerida, eventualmente o início de uma Superior Reforma à escala global, como tanto se apregoa. Mas de verdade ninguém sabe verdadeiramente em que consiste essa globalidade e se deve ou não ser combatida quanto antes. Lá porque as comunicações o permitem, não parece razoável deitar ao lixo todos os enxovais e apertarmos o botão de uma mútua mortandade.

quinta-feira, setembro 30, 2010

QUE EUROPA É ESTA, ESMAGADORA E SONSA?

terça-feira, setembro 07, 2010

TALVEZ A ARTE MINTA PARA DIZER A VERDADE

A vida é feita de uma falsa continuidade e a arte procura alcançá-la com propriedade de sentido e valores expressivos de diferente projecção no espaço perceptivo de cada um de nós: porque somos dotados de um sistema visual de grande resolução objectiva, revestindo-se de notória propriedade na absorção do real, apesar de depender de um conjunto de regras redutoras da natureza integral dos objectos percepcionados. A resolução das imagens no cérebro permite-nos nomear conceptualmente as coisas e colar a elas um saber plural, capaz de descodificar uma aparência e oferecer à vigília consciente a forma tridimensional da coisa vista, guardando dela e do próprio espaço envolvente o significado inteiro, grande parte das informações aí achadas. Esta questão tem de ser ajuizada convenientemente nos actos de reresentação do visível, quer pelo desenho ou pela escrita alfabética, entre muitos outros géneros de instaurar discursos artísticos, como nas artes plásticas, no cinema e na fotografia, na poesia ou na literatura em geral. A arte contorna as evidências (porque elas encobrem de certa maneira o real) a fim de tornar visível cada parte registada pelo olhar e pelo fundo enganador da visão. Em certo sentido, já tem sido dito que a arte transforma as aparências (mentindo) para as dar a ver com mais verdade. Estas notas ocorrem-me a propósito de uma estranha controvérsia gerada a partir da reacção dos militares, sobretudo declarada pelo Presidente da Associação dos Ex-Combatentes. O alarido tomou conta de muita gente, uns que defendiam o escritor e outros que o julgavam pela negativa, considerando parte de uma peça inserida no 2º livro de crónicas de António Lobo Antunes. E há quem, nessa ira, se esqueça do atroador «Cu de Judas», uma das primeiras obras daquele escritor sobre a guerra de Angola, testemunho magoado e nada louvando, peça que muitos de nós leram com um nó na garganta. O problema, desta vez, é que a frase mais destacada do protesto, parece mesmo, antes de qualquer literatura declarada, um outro testemunho, laminar, decisivo, destituído de ficção ou simbologia -- a verdade apenas, por mais absurda que a pequena história se apresente. Ao contrário do que costuma acontecer nas crónicas de Lobo Antunes, cujos textos surgem quase sempre orvalhados de um segundo sentido, entre símbolos e metáforas finais, a crónica apontada contém um período tão limpo como a verdade da própria verdade. Escreveu, a certa altura, Lobo Antunes: «Eu estava numa zona onde havia muitos combates e para poder mudar para uma região mais calma tinha de acumular pontos. Uma arma apreendida ao inimigo valia pontos, um prisioneiro ou um inimigo morto outros tantos pontos. E para podermos mudar, fazíamos de tudo, matar crianças, mulheres, homens. Tudo contava e, como quando estavam mortos valiam mais pontos, então não fazíamos prisioneiros».

Trata-se, com efeito, de uma implícita afirmação de grande gravidade. Também estive em Angola, mais ou menos na mesma altura, em Zala e Nambuangongo, onde perdemos vidas, mas a guerra ainda não adquirira o grau de sofisticação para provocar tais «ajustes de contas». Vinte anos depois de ter regressado de África, escrevi um livro a que chamei, talvez impropriamente, «Angola 61, crónica de guerra». O livro só será crónica porque todos os factos e pessoas nele abordados correspondem à pequena e grande história do batalhão, embora transmitidos por uma forma literária a lembrar a expressão ficcional, incluindo um forte apelo ao cinema. Mas há nele denúncias aterradoras, como tenho lido noutros textos e, em particular, na obra de Lobo Antunes, a que toca militares e a que não toca. Mentiras dizendo verdades cortantes, da guerra à Inquisição e a muitos outros estados de várias idades históricas do nosso país. Um colega amigo, a propósito do assunto aqui abordado, chamou-me a atenção para o lado gélido, como que imparcial ou neutro, da redacção daquele parágrafo de Lobo Antunes: o desinteresse pela forma literária, assaz mal falada, e o batimento seco e sintético dos factos e dos métodos com que eram contabilizados. Para este meu amigo, trata-se de um forte indício de que o escritor testemunhou aquele procedimento, quase impensável, mesmo para quem esteve na guerra colonial, ou através da filmografia sobre o Vietnam. Mas nada disto é assim tão simples e o problema (visto que tantos outros foram deslidos) parece residir no facto aparentemente institucional em si, difícil de esconder dos não alinhados ou dos oficiais da companhia. Até porque, num outro ponto da crónica, Lobo Antunes declara que pertencia a um batalhão de 600 homens, dos quais morreram 150, percentagem altamente desajustada de todas as estatísticas conhecidas, entre as mais isentas. Aliás, o escritor acedeu a desfazer esse eqívoco em carta para o Presidente dos Ex-Combatentes, carta onde não explica a questão dos espólios e dos pontos; porque sempre disse que a escrita dele só pode ser lida como expressão simbólica, mesmo nos eventuais eventos que decorram de factos presenciados. Isto é verdade que nos acontece; e Lobo Antunes, apesar de tudo, não estava ali a escrever um relatório para enviar a um qualquer chefe do Estado-Maior. Feitas estas distinções e abertas estas disponibilidades de circulação pelo sentido da obra de Lobo Antunes, aquela e outras do mesmo índice de acutilância, atrevo-me, sem querer assumir-me como advogado de defesa de um escritor que muito admiro, a adiantar mais duas ou três questões de valor substantivo: a) Em Angola, anos 60, uma companhia era constituída por 3 grupos de combate, cerca de 160 homens, entre soldados, cabos, sargentos, alferes, um tenente e um capitão, comandante da unidade. O tenente em geral era o médico, e os alferes milicianos concretizavam a cadeira superior hierárquica, com vértice no capitão. Os sargentos comandavam secções de 9 homens, integrando o grupo de combate. O problema posto pelo texto de António Lobo Antunes, enfrenta os seguintes (possíveis) problemas: ou o sistema de pontuação por acções desenvolvidas em combate e similares situações era circunscrito a um grupo de pessoas, secreto, e nesse caso a transferência do que mais pontuasse seria negociada por subterfúgios, ou esta roleta implicava toda a companhia, facilitando a transferência do vencedor para uma «unidade pacífica», o que coloca dentro da sigilosidade da operação toda a gente, desde o capitão ao último dos soldados. Apesar de tudo o que me foi dado ver, negociatas, abastecimentos directos e sem a menor transparência, escolhas de materiais passando por percentagens, desgaste não explicado nos géneros entregues às companhias, promiscuidade entre militares e civis em preparações especiais de aquartelamentos, pressão disciplinar sobre aqueles que não acatavam trocas obscuras entre chefias consoante interesses pessoais e vantagens financeiras, violência aplicada a dois prisioneiros, a verdade é que nunca estive perante situações tão abjectas quanto as referidas por Lobo Antunes. Podemos duvidar delas na base de um raciocínio técnico como aquele que sintetizei atrás, mas não podemos condenar o seu relato, mesmo que em relação directa com a realidade passada. Porque o contexto, o género da crónica, absorvem o significado dos conteúdos para o domínio do símbólico, da analogia com outras possíveis crueldades, em metáfora capaz de desmontar o real e a sua verdade numa outra verdade. Em termos litrários, Lobo Antunes pode ter-se socorrido de um jogo promocional cruel para dizer outras verdades, assinalando a brutalidade de muitos meios bélicos, aceites como norma. O próprio treino militar, antes de qualquer prontidão, chega a ser cínico e bárbaro, e bem me lembro disso em Mafra. Já não falo das mortes de jovens em instrução militar ligada aos comandos nem da criação de sistemas de dependência psicológica.

Resta talvez anotar que a forma dos artistas se assumirem como testemunhas empenhadas perante desvios sociais, políticos, religiosos, militares, seja qual for o grau de possível sanção (ilegal) que as corporações accionem contra eles, tem sido entre nós muito pobre. Há mais casos na literatura do que nas artes plásticas, e há uma infinidade de documentos expressivos em cinema, com graus aterradores de verosimilhança perante casos históricos amplamente conhecidos. De resto, quem são os portugueses ainda vivos, participantes sem escolha numa guerra dita colonial com 14 anos de extensão, que não tenham percebido como esses milhões de factos e resíduos traumáticos foram omitidos até ao maior dos desrespeitos por um povo assim sacrificado, com muitos dos seus mortos enterrados no teatro de operações e que só agora, lentamente e sobretudo pelas famílias, começam a ser resgatados, em recato, sem pompa nem circunstância. Todos as pequenas intrigas futebolísticas com que as televisões nos intoxicam sem medida, entre outras coisas idênticas, deveriam desde há muito ter sido substituidas em parte por debates, revelações, a história da guerra travada teimosamente por Portugal em Angola, Moçambique e Guiné. Muitos ainda esperam por isso, mas só lhes cabe ouvir as migalhas de programas com filmes de arquivo e testemunhos de patentes superiores. A guerra não foi nada disso. E Lobo Antunes, que era tenente miliciano no teatro de operações e sabe que não é preciso mentir num universo com tantos exemplos reais para abordar, tem de facto razão quando lidera frases assim: eu poderia escrever que na minha companhia, formada por 150 homens, morreram 150; e no batalhão, de 600 homens, morreram também todos eles, isto numa forma de exprimir que ninguém se salva após tão terrível experiência. O escritor, na correspondência travada com o Etado-Maior, diz que quanto mais simbólica é a linguagem mais verdadeira se torna. E asseverou que o tema acarreta «reacções emocionais fortes», até porque «a guerra colonial foi profundamente injusta. Pode esquecer-se a guerra mas ela não nos esquece. Deu cabo da nossa juventude e há-de dar cabo da nossa velhice. A negação de nada serve e a guerra continua a ser uma experiência muito dolorosa para mim. Quando venho de um almoço com os meus camaradas, essa noite é muito difícil. Todos nós morremos um bocadinho na guerra».

foram consultados materiais publicados no blog de ALA e por José Roldão

segunda-feira, setembro 06, 2010

POR MAPUTO: REDESCOLONIZAÇÃO EM VIOLÊNCIA

Há sempre semelhanças entre estes desastres: Moçambique dividiu-se, logo após o cessar fogo das tropas portuguesas e o seu abandono do território, em duas forças opostas, em litígio bélico de intensidade muito menor do que o de Angola, mas, apesar de tudo, largamente danoso para o país. A FRELIM, desde o início da guerra colonial, apostada nos ditames libertadores, teve à sua ilharga, ainda durante esse tempo, o movimento homónimo RENAM, débil, menos municiado e ideologicamente impreciso. Mas, quando vieram as eleições de tipo democrático, a FRELIM foi vencedora, tendo na Assembleia Nacional de confrontar-se comos deputados que a RENAM conseguiu eleger. Esse perfil das forças que iniciaram os caminhos da independência não era preocupante e a sucessão dos vários presidentes tem decorrido com consensos quase nada pertrubadores. O problema, dada a escassez de meios imediatos de riqueza, coisa já existente em Angola, passou a residir nas políticas de de contenção, realidade agravada pela explosão populacional em Maputo, em termos por vezes capazes de provocar repugnância, desde o lixo, às sujidades dos imóveis e dejectos em avenidas principais. Tudo isto foi sendo combatido, como quem rema contra a corrente, pois o tipo de cultura das populações do interior não era ajustável às regras da vida citadina nesta escala. A situação, há pouco tempo, começou a degradar-se. Até que, em revolta contra o aumento dos bens básicos de consumo, a população, recrutada por SM S, entrou em estado de revolta, bloqueou a cidade, o próprio achefe de aeroporto, acabando por cometer alguns desacatos sobre lojas e pessoas. O governo reagiu em termos de espera, socorrendo-se da PSP para situar algum recato. algumas dispersões. O Chefe de Estado falou em nome do apaziguamento, sublinhado o dinheiro que se perdia em cada dia de paralisação da cidade, o que ocorreu, de forma completa, durante pelo menos dois dias. Apesar dos destroços, mortos e feridos, este incidente esbateu-se depressa: seja como for, não deixa de ser um sério aviso para aqueles que vivem acima de maior parte das pessoas, em assimetrias monstruosas, fio em certa medida anunciador dos erros cometidos nos anos 70, por Portugal e pelas Colónias. Esvaziadas dos quadros técnicos e administrativas competentes, o esforço de equilíbrio e de ordem social gerou ou agravou diversos tipos de «epidemias» que este género de subdesenvolvimento costuma tornar crónico. É o salto na contemporaneidade, seguido de catástrofes indizíveis.

Tudo isto poderia ser diferente, pausado, seguro, equilibrado, partilhado, num Continente que, em vez de entrar em agonia, deveria ser tomado pela humanidade como fundo de garantias em diferentes plataformas de produção e comservação? Por mim, penso que sim, não por achar que a descolonização estava fora do projecto nacional. De resto, a ditadura teve todos os sinais para salvar a face e os povos. Um «génio» chamado Salazar castrou toda um país com as suas sobrevivências e referências através das colónias. O que penso é que a descolonização não devria ter sido feita sob uma espécie de efeito de derrota, sem nada se preservar, indústrias, fecundação da terra, organização social, disciplina. Os portugueses e moçambicanos brancos que tiveram de abandonar de súbito aquele país, como aconteceu ao mesmo tempo em Angola, foram apenas martirizados por slogans e dirigentes cobardes que não souberam negociar e agilizar as tropas numa ajuda pós-militar. Alguém me poderá garantir, com razões técnicas e humanas de valor indesmentível, porque carga de água um exército que combate em três ferentes sem destruir os territórios e as populações tem de se retirar à pressa, com a tralha mal atada à cintura e uma cerveja para refrescar o «regresso» a Metrópole? Tratou-se de um erro grotesco, o que aliás veio reflectir-se em Portugal, num PREC maníaco-depressivo, falsamente chamado de revolucionário, proletarizando o campesinato e procurando mesmo a tomada do poder por um golpezinho patético, o qual o país conseguiu travar em pião -- e sem sanear verdadeiramente os que haviam ensandecido pelos quartéis e pelas quentes veredas do Alentejo. Assim ficaram as coisas, pela teimosia inerente a Salazar, pela incapacidade assombrosa de Caetano, pelo varrimento de toda a ética militar dos chefes que tinham «trabalhado» nas ditas colónias durante 14 anos, conhecedores dos problemas e do apoio que podiam dar no próprio espaço da independência e durante os primeiros tempos da mesma.

um pouco de sangue, nada mais, os motins acabam depressa, mas o futuro ainda não chegou.

um pouco de sangue, nada mais, os motins acabam depressa, mas o futuro ainda não chegou.domingo, agosto 29, 2010

DO TERROR RELIGIOSO AO ABUSO DO DINHEIRO

Diante das realidades que constituem a estrutura e a substância do nosso sistema civilizacional, entre crises e cristalizações, devemos estabelecer algumas questões sobre a razoabilidade do que nos é dado ver. É preciso que indaguemos a natureza dos vários desenvolvimentos, que fundamento têm e que futuro proporcionam. A análise crítica de Husserl sobre o estado das ciências e das culturas, tendo em conta o propósito filosófico relativo ao século XX, parece mostrarà que a ideia de crise não se circunscreve ao domínio do económico. O mundo em que vivemos é afinal um espaço extremamente dividido quanto vasta qualificação do trabalho e isso obriga-nos a indagar a natureza das directivas do fazer, dos factos produtivos, como é que se projectam, quais as suas referências humanas e vitais, quadro sobre o qual se espalha uma névoa baptizada com o nome de crise (crise financeira e económica) no qual muitos pensadores actuais, perplexos, encurralados, crentes ou ´cada vez mais envolvidos em diversos processos de dúvida. Porque foram impelidos a pensar se a crise pode ser avaliada e desmontada como um dado em si ou deve enquadrar-se em planos que superam a fixidez do binómio onse se juntam as razões financeiras e económias. A passagem do estilo românico ao gótico, ligada às edificações de carácter religioso, teve certamente uma base económica consoante a realidade financeira (executante) dos tempos. Contudo, a caracterização dos projectos, que implicava pesquisa e orçamentação, tinha por raiz mais funda intuitos ou satisfações de base cultural, a demarcação de um imaginário largamente religioso, vontade sócio-política de garantir o poder para a salvação. À superfície, o próprio consumo, materializado através dos sonhos e dos desejos viciosos ou culturalmente definidos, tende a ser distendido ou controlado por duvidosos métodos de natureza moral -- limite sempre a dissolver-se pelo aumento de necessidades inventadas e pela permissividade onde o poder se justifica, entre a tolerância calculista e a defesa totalitária dos sistemas mais conservadores ou orientados para a estabilidade das escilhas maniqueistas. Esta questão foi aborada pelo professor Weber no sentido de uma pesquisa a montante, onde começa e engrandece a riqueza, tendo ele preferido ligar a crise a causas ainda mais remotas, embora hoje dissipadas pelos métodos de análise, ou seja: o esforço de compreensão da crise, mesmo na sua perspectiva actual, deve integrar outros afctores além dos habituais -- factores psicológicos, culturais e teológicas. Em entrevista ao expresso, Weber evocou então um esquema que relaciona a teologia e a economia na «questão do dinheiro». Disse ainda: «Um dos motibos do fascínio pelo dinheiro é a especulação financeira, o facto de usar o dinheiro para produzir mais dinheiro. Já citei uma frase muito conhecida de Benjamim Franklin, que Max Weber comentou no seu livro sobre a relação entre o calvinismo e o desenvolvimento do capitalismo. Aí já temos uma relação entre teologia, religião e economia. Retomei essas teses de Weber (anotou Samuel Weber para tentar saber se o fascínio pelo dinheiro estaria ligado à tradição teológica, sobretudo a cristã) que tanta pensar ao mesmo tempo um Deus único e criador imortal e as suas criaturas humanas, imortais na origem mas que se tornaram mortais devido ao pecado e à culpa». 1

Esta perspectiva da origem do capitalismo liga-se ao problema da ética, que tem persistido. Em boa verdade, a única regra para produzir mais riqueza e o máximo lucro no manor limite de tempo, é uma das lógicas que tem levado ao descontrolo do sistema, perto do abismo terminal, donde não haverá verdadeiro retorno. Foi esta, de resto, a lógica que comprometeu a estratégia da Emrom, nos Estados Unidos, pois aí, contra toda a ética, «implantara-se um sistema sem orientação e que funcionava unicamente para produzir mais lucro e riqueza a favor de um número reduzido de pessoas».

o banqueiro duplamente multiplicador

Destaque incontornável: a acumulação de riquezas sem limites escita uma resposta defensiva contra o medo de que o tempo caminhe para a destruição do indivíduo. Basta observar as grandes catedrais (o Vaticano é exemplar) e o poder de certas Igrejas para se perceber quanto o fascínio por tal exibicionismo tentava impor aos crentes na doutrina por elas representada a ideia da salvação material, a única capaz de assegurar a pertectuação à posteriori do indivíduo. Algumas das mais abjectas alucinações do capitalismo selvagem assentaram no cavo arbítrio antropofágico que o dinheiro comporta, deificando o seu detentor. Bernard Madoff, embora pudesse ter atingido, na legalidade, a maior fortuna de todos os tempos, prosseguiu pela ilegalidade, dei a si mesmo o privilégio de se considerar Deus.

o esmagamento pelo jogo do dinheiro 2 rocha de sousa

o esmagamento pelo jogo do dinheiro 2 rocha de sousa entre dois blocos desmuserados do império financeiro 3 rocha de sousa

entre dois blocos desmuserados do império financeiro 3 rocha de sousa_____________________________________

1. baseado em «Samuel Weber», entrevistado por António G uerreiro

2. plano de um filme de Anthony Hopkins

3. Plano de um filme de Anthony